Arquitectura islámica de ladrillo y yeso de SARAQUSTA – 3

CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN

Sin fuentes documentales precisas en los cinco edificios, se puede concluir que fueron construidos a lo largo del siglo XI o principios del XII, dados su posición relativa, los elementos añadidos que están bien documentados, y en especial, por su estrecha relación estructural, constructiva y formal con edificios abasíes e iraníes anteriores al siglo XII. Por tanto, una parte significativa de la arquitectura conocida como “mudéjar aragonesa” es de cronología islámica, del siglo XI, que denomino Arquitectura Zagrí, gentilicio procedente del topónimo Tzagr (o Marca Superior de Alandalús).

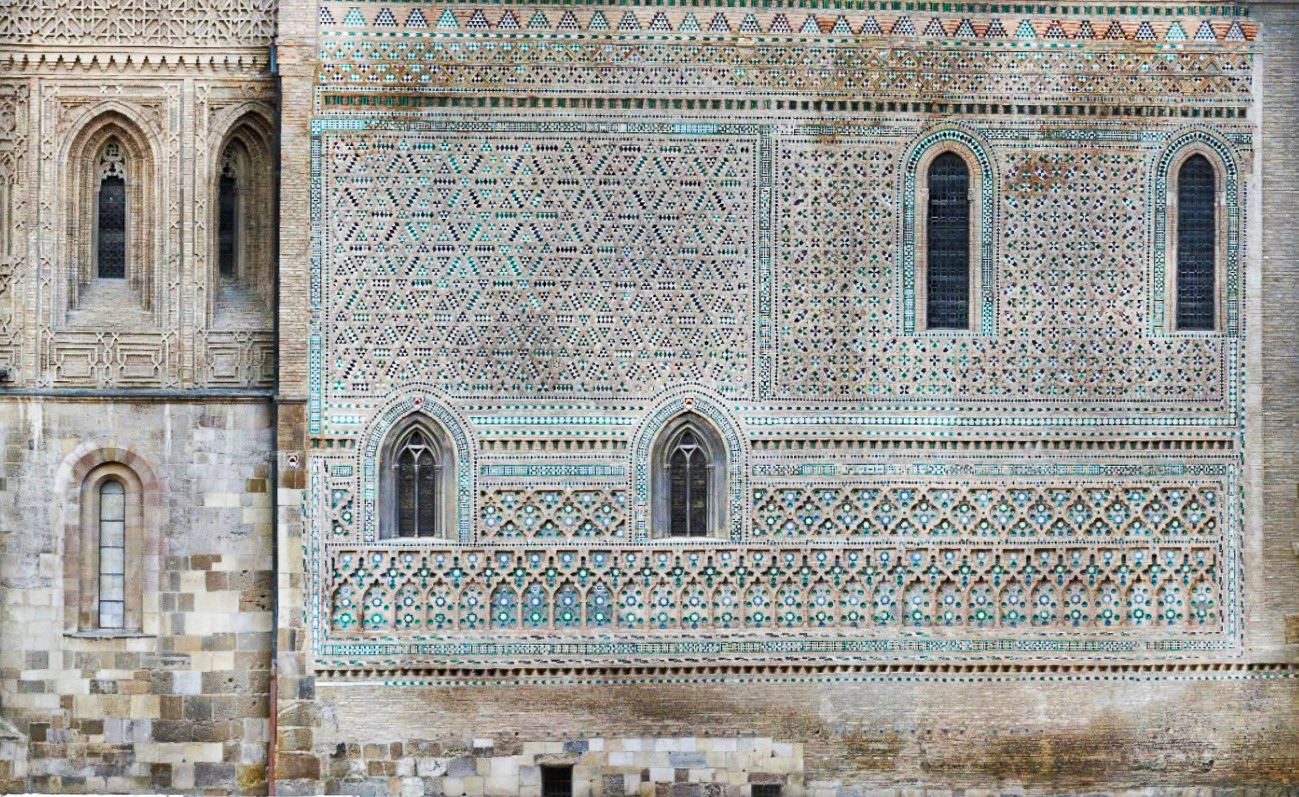

La singular arquitectura islámica de ladrillo y yeso de Saraqusta forma parte, como un eslabón más, de las nuevas ideas y conocimientos que se difundieron, desde Bagdad, “metrópoli del gran imperio”, por todo el Dar al-Islam. Saraqusta, cabeza de Tzagr, tras su independencia en 1018, o incluso antes, ubicada en un medio natural semejante al de Bagdad e Irán, tuvo la oportunidad de implantar la misma arquitectura de ladrillo y yeso de éstas, las mismas tipologías y soluciones constructivas, estructurales y decorativas, que se hacían en Bagdad que, aunque hoy estén desaparecidas, se ven reflejadas en los edificios de Samarra, Uxaydir e Irán.

La arquitectura de ladrillo y yeso, expresión artística del nuevo Estado nacido en 1018, con el arco o la bóveda ojivales como principales recursos estructurales, y singular por el uso del yeso como material aglomerante en lugar del mortero de cal, se fue desarrollando a lo largo del Siglo de Oro Saraqustí (1018-1118), aportando innovaciones estructurales, como el sistema torre-contratorre (que heredarían las torres almohades), o decorativas como los arcos mixtilíneos de la Aljafería.

Los primeros edificios se erigirían en Saraqusta, siendo la torre de San Pablo el más antiguo de los conservados. Era una torre mausoleo, como las iraníes, reflejo de la implantación del chiísmo en Tzagr. Desde la capital se extendió el nuevo estilo por las regiones donde abunda el yeso, Tarasūna (Tarazona), Qalaҁat-Ayyūb (Calatayud), Darūqa (Daroca), o Tirwal (Teruel), y en la segunda mitad del siglo XI las nuevas tipologías de torre-contratorre, o alminares de planta mixta cuadrada-octogonal, también se extendieron por los distritos donde la piedra siguió siendo el principal medio de construcción, como en Wasqa (Huesca), Barbashtur (Barbastro) o Lārida (Lérida). Igual que ocurría en el imperio Selyuquí con la Ruta de la Seda, las rutas comerciales que partían de Saraqusta, estaban jalonadas de imponentes torres zagríes, que no sólo leas daban seguridad, sino que también mostraban a los viajeros el poder y riqueza del Estado tagarino. La ruta a Tolosa por Barbastro, con las torres de Villamayor, Perdiguera, Leciñena o Alcubierre; la ruta a Toledo por Calatayud, con las torres de Ricla, Terrer o Ateca; la ruta a Córdoba y Valencia por Daroca y Teruel, con las torres de Longares, Encinacorba, Aguilón, Herrera de los Navarros, Mainar, Romanos, Olalla…

A principios del siglo XII, los reinos, cristiano de Aragón e islámico de Saraqusta, “formaban parte de un único mundo más grande y coherente”[1], lo que facilitó que la arquitectura zagrí fuese no sólo respetada por el nuevo orden político y religioso establecido por Aragón tras la conquista, promoviendo su reutilización, sino que también facilitó su pervivencia dando lugar a una parte de lo que hoy se conoce como arte mudéjar aragonés.

[1] “reflecting Ramiro I’s view that the kingdoms of Aragon and Saragossa formed parts for a single larger and coherent world” (Beech, 2008, p. 81)

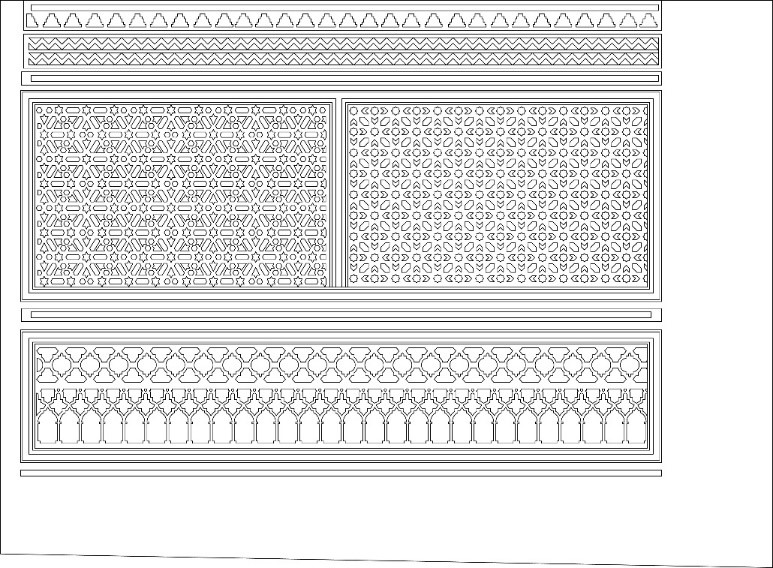

Foto superior: La Seo. Ortofotografía muro noreste (investigación de Luis Agustín-Hernández y Javier Peña-Gonzalvo)

Autor/es:

Universidad de Navarra, 1979. Doctor por la Universidad de Zaragoza, 2022.

Con despacho profesional desde 1980 hasta mi jubilación en 2018, he compaginado la especialización en urbanismo y en restauración de edificios históricos, con la investigación, en dos ámbitos tan dispares como son los tranvías, publicando en 1985 "Los tranvías de Zaragoza", y la arquitectura de origen islámico en Aragón, iniciada con la publicación en 1986, junto con José Luis Corral, de "La Cultura Islámica en Aragón". En 2022 he obtenido la mención Cum Laude por la tesis doctoral "Arquitectura Islámica de ladrillo y yeso de Saraqusta"