Las artes suntuarias en Al Andalus. El cuero

Hoy quiero hablar del Cuero Califal y del Cuero en Al Andalus, el cuero dentro de las Artes Suntuarias.

Primero me gustaría mencionar algunos conceptos que nos pueden sonar similares, emparentados o con alguna connotación en común: Cuero artístico, Cuero Califal, Cuero de Alándalus, Cuero de Córdoba, Cordobán, Guadamecí…, Si, muchos de ellos nos servirían para definir la misma pieza, pero, a veces, creo que lo hacemos de forma incorrecta porque durante el siglo XIX, los historiadores neorrománticos se acercaron a las artes suntuarias medievales enfatizando algunos aspectos sin demasiado rigor y aún perdura esa visión que no se ha revisado; por eso mismo creo necesario abrir nuevas líneas de investigación y otro modo de acercarnos a las piezas históricas para su correcta catalogación.

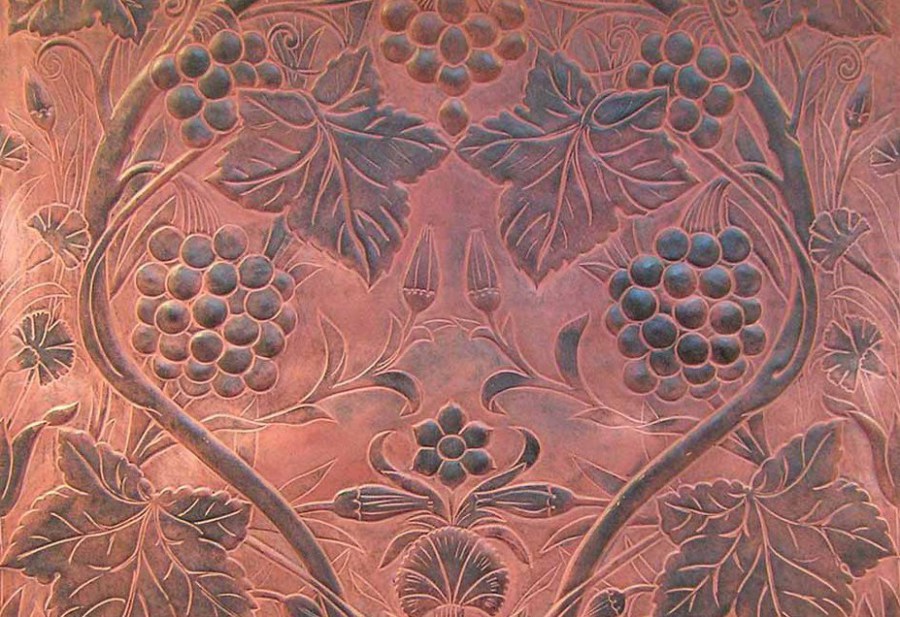

Si nos centramos en la época de esplendor que nos ocupa, el siglo IX, el Califato Omeya, podemos ver hoy muestras de la grandeza de las artes suntuarias: la metalistería, la eboraria, el labrado del mármol y la madera, la yesería, incluso nos han llegado muestras de textiles como el bellísimo “tiraz de Hishâm II”, pero no sabemos nada del cuero, porque no nos ha llegado nada hasta nuestros días. Las únicas piezas que hemos conocido y han llegado a nuestros días son muy posteriores, algo del ajuar encautado tras la derrota de Boabdil, preciosas piezas nazaríes, pero de escasa relevancia por su rareza y por la fecha.

No obstante, cabe especular que sin duda la industria del cuero y su aplicación a las artes suntuarias debió de estar generalizada en aquella época porque de lo que si hay constancia documental es que a finales del siglo VIII y en el IX, se había avanzado muchísimo en el curtido del cuero “El Cordobán”, y se hizo usual dormir sobre cueros preparados y comer sobre bandejas de cuero porque se conocían los procedimientos para blanquear las pieles y lustrarlas. Inmediatamente posteriores son las referencias a Abderramán III montando su caballo con un “lujoso arnés de cuero labrado y dorado” en este caso no sabemos si la crónica puede estar algo alterada o fabulada, pero lo cierto es que a principios del siglo XI está documentado el uso de las pieles plateadas, incluso se suscita el mismo problema que en el siglo XVI, que se utilizaba estaño por plata y se disimulaba con el barniz.

En todo caso queda por documentar más ampliamente todos estos aspectos y poder llegar al conocimiento de la técnica, estética y los usos de las piezas que, sin duda, se elaboraban en aquella época.

Es curioso que las piezas que nos han llegado a nuestros días, tanto las que hemos mencionado hispanomulsumanas, como las cristianas (salvo alguna rareza anterior), son apenas de finales del XV y sobre todo de principios del XVI.

Documentalmente aparecen referencias a los guadamecíes a principio del XII y ya más abundante y generalizadas, en inventarios y testimonios, del XIII en adelante, cuando nos referimos a estas fechas siempre se reseña la cita del Cantar del Mio Cíd referente a “las arcas de guadamecí cubiertas”.

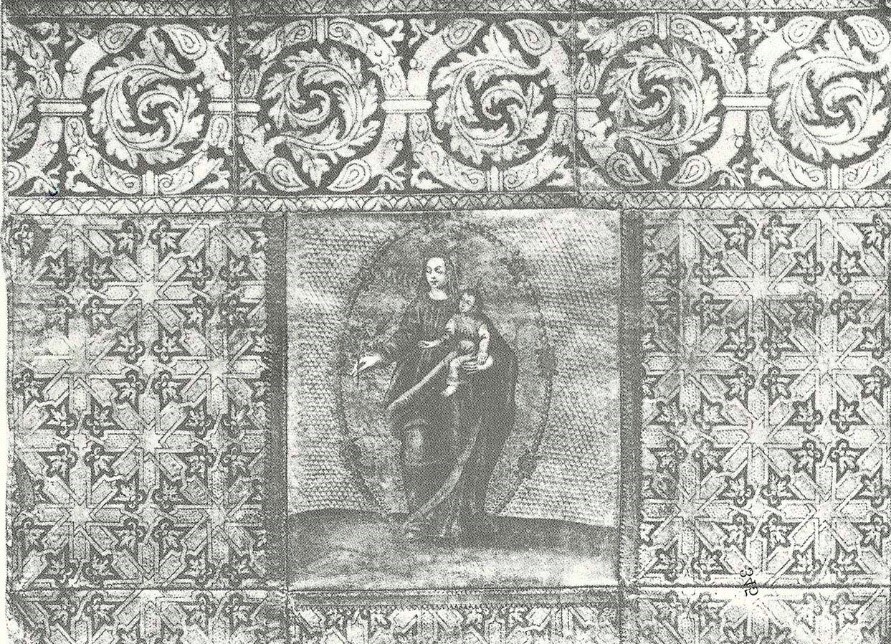

Lo cierto es que sólo son documentos y parece que pocos descriptivos, entonces sólo podemos ceñirnos a las piezas que nos han llegado que en el mejor de los casos, de primeros de XVI, apuntan detalles de lacerías y geometrías mudéjares, luego cintas y brocados y con el siglo van dejándose influir por las tendencias estéticas renacentistas.

Para finalizar, otra curiosidad por determinar en concreto respecto a Córdoba, es la explicación que nos queda de la explosión de trabajo del guadamecil, como obra exenta cuando adquiere el carácter de tapicería mural, y digo curiosidad porque según J. de la Torre Vasconi dice que anterior a 1485 no se menciona ningún guadamecilero en los contratos en la ciudad, lo que contrasta con la profusión que él mismo publica ya en la primera mitad del XVI; de ahí la famosa cita de Ambrosio de Morales “…como sacan al sol los cueros dorados, ya labrados y pintados… hacen un bel mirar aquello entapizado con tanto resplandor y diversidad”, por cierto y que queda por contrastar también, el mismo autor, De la Torre, señala la ausencia del trabajo de los guadamecíes en la ciudad a principios del siglo XVII, entre otras cosas, coincidiendo con la expulsión de los Moriscos.

Deja una respuesta

Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.

1 Comentario