Mudéjares de Castilla

Siglos después de arraigado en la península el esplendor de al-Ándalus, con el progresivo avance de castellanos y aragoneses hacia el sur, los musulmanes vencidos hubieron de vivir como protegidos de los monarcas cristianos; así, quienes decidían quedarse en sus tierras y ciudades, sobre todo si se entregaban por medio de pactos y mediante el pago de contribuciones especiales, quedaban inmersos en un régimen de convivencia similar al que antes acogiera a los cristianos en al-Ándalus, recibiendo el nombre de mudéjares. En los reinos de España, hasta el siglo XIV se respetó lo pactado en las capitulaciones; la población musulmana podía mantener su religión, su lengua árabe, su jurisdicción, sus oficios, bienes y heredades a cambio del pago de tributos.

El nombre “mudéjar” procede de la palabra árabe mudaŷŷan, los que se quedaron, los doblegados; “tributario sometido” añade Leopoldo Torres Balbás. Mudaŷŷan fue término implantado por los mismos musulmanes para menospreciar a quienes decidieron quedarse. Los cristianos no lo usaron hasta el siglo XV, porque solían llamarlos “moros” en Castilla y “sarrai´ns” en Aragón.

Consideramos inicio del fenómeno mudéjar la incorporación a Castilla del reino taifa de Toledo por Alfonso VI (1085). Según narra mi novela El Collar de Aljófar, la acogida a los musulmanes sin que renunciaran a su fe llevó a Alfonso a titularse “Emperador de las dos Religiones”, dando a entender que “en su imperio lo árabe tendría cabida” (Mª Jesús Rubiera).

Aunque las condiciones fueron parecidas en todos los reinos, hoy detallaremos el fenómeno mudéjar de Castilla; en un próximo artículo analizaremos el de Aragón.

Tras la anexión de Toledo a Castilla, los musulmanes toledanos podían practicar su culto en tres de sus mezquitas; entre ellas, la Mezquita Mayor. Pero, aunque las condiciones de la capitulación respetáronse durante siglos, la referente a esta Mezquita fue vulnerada aquel mismo año; los cortesanos borgoñones de la reina Constanza, que jamás entendieron las concesiones que ofrecía Castilla a los moros, acaudillaron junto al arzobispo de Toledo un asalto a dicha mezquita, enfrentándose al gobernador Sisnando Davidiz, quien trataba de impedir aquel desafuero (julio, 1085). Luego, según algunas fuentes fue consagrada como catedral católica, mientras otras aseguran que como basílica, siendo catedral Santa María del Alficén.

Toledo era próspera, excepcional para la época —unos 28.000 habitantes—. Los mudéjares satisfacían, además del tributo que abonaban los cristianos, otro anual por cada familia; durante los siglos XII al XIV se llamó cabeza de pecho, y en el XV, pecha. La ciudad acrecentó su población con la llegada de mozárabes y judíos que abandonaban al-Ándalus por la intolerancia almorávide y almohade.

En 1235 se integró en Castilla la cuenca del Guadiana (La Mancha y Extremadura); las condiciones de sus mudéjares fueron más benignas que en Toledo al regirse por el Fuero de Cuenca, gracias al cual en aquellos pueblos (Almagro, Aldea del rey, Daimiel, Alcázar, Villarrubia… así hasta 80) dependientes de Órdenes Militares, su vida fue más plácida; en Hornachos (Extremadura) los mudéjares sumaron 3.000 almas, la mayor concentración del reino.

Castilla prosiguió su avance, anexionando el valle del Guadalquivir entre 1224 y 1264. Las capitulaciones promovidas por Fernando III eran muy favorables; sus pactos propiciaron numerosos núcleos mudéjares rurales, aunque menos en ciudades. Pero las insurrecciones de 1264-1265 ocasionaron migraciones hacia Granada y África. Por ello, pese a lo que se cree, Andalucía tuvo menos población mudéjar que el resto de Castilla. La conquista de Murcia en 1243 fue similar a la andaluza; muchos musulmanes permanecieron allí hasta la revuelta de 1264, pero suponían solo el 10% de la población.

Los muslimes en Castilla tenían sus propias carnicerías y se respetaban sus usos y tabúes religiosos respecto a los alimentos. Tenían prohibido mantener sexo con personas de las otras dos comunidades, tener sirvientes cristianos y ejercer como especieros, médicos, cirujanos, boticarios y comadronas, excepto entre musulmanes.

Observando el Corán y la Sunna, un “alcalde” o “viejo mayor” presidía cada aljama, pero no se les obligó a vivir agrupados hasta 1480, aunque ellos lo procuraban. Tenían vedado ejercer cargos públicos preeminentes sobre los cristianos, pero no siempre se cumplió: baste recordar los visires judíos de Alfonso VIII o Pedro I y las consultas a médicos musulmanes cuando las vidas corrían verdadero peligro.

Como ejemplo de coexistencia entre las tres comunidades, citemos la ciudad mudéjar por excelencia, Toledo, siglo XII; entonces aún mostraba cierto aire andalusí por la integración de las tres culturas. Su riqueza industrial y la perfección de menestrales y artífices de origen andalusí hacíanse patentes en su zoco y sus ferias. El Papa Inocencio III criticó el favor que el rey de Castilla otorgaba a judíos y sarracenos. Los mudéjares seguían manteniendo su primacía como alarifes o arquitectos; para edificar, tanto casas como iglesias, o para techar con el mejor artesonado, necesitaban un mudéjar. No ocuparon con Alfonso VIII cargos públicos, como los judíos, pero ejercieron mayor influencia en la cultura popular, costumbres, lengua, artes decorativas y arquitectura.

En Toledo se hablaban las tres lenguas y se practicaban las tres religiones monoteístas, pero los tres Fueros se refundieron en uno solo. La confluencia de las tres lenguas propició que floreciera la Escuela de Traductores, que vertió libros de ciencia árabes, grecoárabes y judíos al latín. Bajo el impulso del arzobispo Raimundo, trabajaron Roberto de Chester, Hernán de Carintia, Pedro de Toledo y el mudéjar Muhammad de Toledo en una traducción del Corán, Corpus mahometium. Gerardo de Cremona y Dominico Gundisalvo crearon escuela en Toledo y, con sus discípulos, tradujeron al latín el Canon de Avicena y varios textos sobre Medicina y Cirugía del médico cordobés Abu-l-Kássim. Más tarde, el Viático de ibn al-Gazzãr y el Libro de las Orinas del judío Ishãq Isrâili (Isaac Judaeus). Otros traductores fueron: Marco de Toledo, médico y canónigo, Juan Hispano y Abraham ibn Daud, conocido como ibn Dawid o Avendauth —judío cordobés exiliado ante el acoso almohade—, Hernán Alemán, el alfaquí musulmán Don Abraham y Bernardo el Arábigo (probable mudéjar converso). Luego, esas traducciones se dispersaban por los reinos cristianos. La complejidad étnica y cultural hizo posible la Escuela de Traductores, alcanzando su mayor esplendor con Alfonso X el Sabio.

En 1141, reinando Alfonso VII, los mudéjares pierden el derecho de propiedad sobre sus talleres, negocios, herramientas y útiles de trabajo; la propiedad pasó al rey, ellos mantenían el usufructo. Después se liberó a los cristianos del impuesto de portazgo y diezmos, pero se mantuvo para judíos y mudéjares. Comenzaron a exigírseles testigos cristianos en los pleitos; ya no les bastaba con aportar testigos musulmanes. La revuelta de 1225 provocó una emigración hacia el este y sur de Castilla para asentarse bajo el benigno Fuero de Cuenca; muchos retornaron a al-Ándalus.

El Fuero de Cuenca otorgaba a mudéjares y judíos derechos jurídicos y régimen procesal y penal idéntico al de los cristianos, salvo en los delitos de sangre; disfrutaban de mayores garantías laborales que con el Fuero general de Castilla y podían ejercer como corredores de comercio. En 1465, los acogidos a él aún gozaban de idénticas exenciones fiscales que los cristianos. Se aplicaba por las tierras del Guadiana y de Extremadura pertenecientes a Órdenes Militares, salvo Badajoz y Medellín que eran morerías de realengo. En Extremadura se llamó Fuero de los Alfayates.

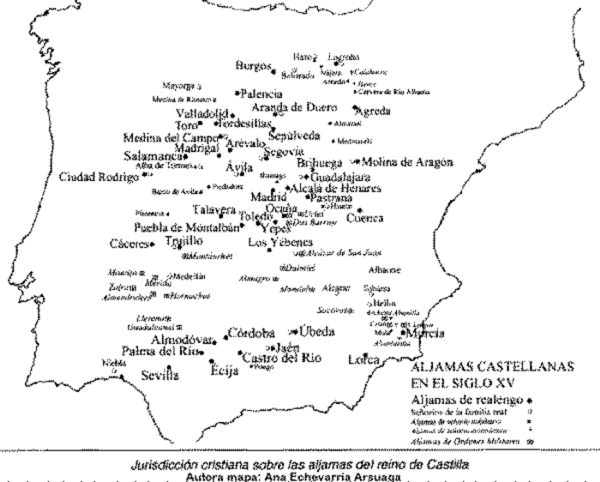

Hasta el siglo XIV, las morerías más pobladas de Castilla fueron: Toledo, Madrid, Alcalá de Henares, Trujillo, Alcántara, Plasencia, Cuenca, Uclés, Almagro, Aldea del Rey, Daimiel, Villarrubia… además del caso excepcional de Hornachos. En tierras extremeñas y manchegas concentráronse la mitad de los mudéjares de Castilla. A finales del s.XV, el reino tenía unos 25.000 muslimes.

El Código de las Partidas declaraba bajo protección de la Corona a los mudéjares horros (libres), y añadía: “… quien falte a los seguros establecidos, molestando la persona o propiedad del mudéjar, deberá ser castigado”. En Andalucía no comienza el fenómeno mudéjar hasta 1264; Sevilla en 1293 tenía la morería más poblada, seguida de cerca por Córdoba. Pero en 1304 disminuyó su población mudéjar en favor de Granada por la tregua firmada entre Muhammad III y Fernando IV. Finalmente, desde 1500, tras la conquista de Granada por Castilla, el éxodo provocado elevó el censo de Sevilla hasta los 40.000 habitantes. Murcia siguió un camino similar; la población rural aumento en densidad, como la del Valle de Ricote.

La degradación de la coexistencia acaeció durante el s.XIV. Las minorías fueron convertidas en chivos expiatorios de los terribles males que golpearon entonces, como los brotes de peste que diezmaron la población durante aquella centuria. Mientras más se agravaba su situación, más se esforzaban los mudéjares en sus trabajos y en todo cuanto emprendían, dominando con maestría aquellos oficios que los cristianos desconocían. Mientras estos no los aprendieran, necesitaban a los mudéjares como mano de obra.

Todo concluyó en el reinado de Isabel y Fernando; la Iglesia ejercía enorme influencia sobre la reina. En 1478 el Papa les apremiaba a ser rigurosos con herejes, apóstatas, judíos y musulmanes; esto trajo en consecuencia la creación del Santo Oficio y los dramáticos sucesos de Granada, al vulnerar los Reyes Católicos las capitulaciones. Tras los bautismos forzados y el edicto de expulsión de moriscos granadinos, los mudéjares castellanos y aragoneses empeñáronse en demostrar su estancia en aquellas tierras desde siglos atrás y aclarar las diferencias entre mudéjares antiguos y moriscos granadinos. Antes de 1501 las conversiones de mudéjares viejos al cristianismo eran escasas y nadie se las exigió, pero desde esa fecha los sucesos políticos presionaban y se convirtieron en masa para no emigrar. “Así… a causa de las revueltas granadinas, se aceleró la desaparición del fenómeno mudéjar… Ocurrió en silencio, como son tantas veces las desgracias más íntimas de las gentes humildes, las que dejan huella más duradera” (M. A. Ladero).

En esas condiciones aguantaron otro siglo. Cuando en el XVII se promulga el edicto de expulsión definitivo, ¡qué profundas debieron de ser sus amarguras! La población mudéjar había permanecido bajo dominio cristiano más de 500 años, desde 1085 hasta 1614.

– Cristianos, musulmanes y judíos en la España medieval. De la aceptación al rechazo, Julio Valdeón y VV.AA.- Editorial Ámbito, 2004.

– Géographie de l´Espagne morisque, Henri Lapeyre.- Ed. S.E.V.P.E.N.- París, 1959.

– Las aljamas mudéjares castellanas en el siglo XV: redes de poder y conflictos internos, Ana Echevarría Arsuaga.- Ed. Espacio, Tiempo y Forma. Hª Medieval, 2001.

– Los mudéjares de Castilla y otros estudios de Historia medieval andaluza, M. A. Ladero Quesada.- Edit. Universidad de Granada, 1989.

– Mudéjares y moriscos en Campo de Calatrava, M. Gómez Vozmediano.- Diputación de Ciudad Real, 2000.

– Mudejarismo: las tres culturas en la creación de la identidad española, Juan Goytisolo y Francisco Márquez Villanueva.- Ed. Tres Culturas del Mediterráneo. Sevilla, 2003.

Foto superior: Apoyo de Muhammad de Granada a la revuelta mudéjar de 1264

Autor/es:

Ha participado en numerosas exposiciones individuales y colectivas celebradas en museos y en colecciones públicas y privadas de España, Alemania, Portugal, EE.UU y Reino Unido. Como escritora e investigadora científica, Carmen Panadero ha ganado premios como el XV Premio de novela corta "Princesa Galiana" del Ayuntamiento de Toledo por su novela “La Horca y el Péndulo”, y ha sido distinguida con la Medalla de Oro 2018 del Círculo Intercultural Hispanoárabe (CIHAR) a la Investigación Histórica.